Tecla e la notte

Chi arriva a Tecla, poco vede della città, dietro gli steccati di tavole, i ripari di tela di sacco, le impalcature, le armature metalliche, i ponti di legno sospesi a funi o sostenuti da cavalletti, le scale a pioli, i tralicci. Alla domanda:

– Perché la costruzione di Tecla continua cosí a lungo? – gli abitanti senza smettere d’issare secchi, di calare fili a piombo, di muovere in su e giù lunghi pennelli.

– Perché non cominci la distruzione, – rispondono.

E richiesti se temono che appena tolte le impalcature la città cominci a sgretolarsi e a andare in pezzi, soggiungono in fretta, sottovoce:

– Non soltanto la città. Se, insoddisfatto delle risposte, qualcuno applica l’occhio alla fessura d’una staccionata, vede gru che tirano su altre gru, incastellature che rivestono altre incastellature, travi che puntellano altre travi.

– Che senso ha il vostro costruire?

– domanda.

– Qual è il fine d’una città in costruzione se non una città? Dov’è il piano che seguite, il progetto?

– Te lo mostreremo appena terminata la giornata; ora non possiamo interrompere, – rispondono. Il lavoro cessa al tramonto. Scende la notte sul cantiere. È una notte stellata. – Ecco il progetto, – dicono.

tratto da:”Le Città Invisibili”, Italo Calvino, OscarMondadori

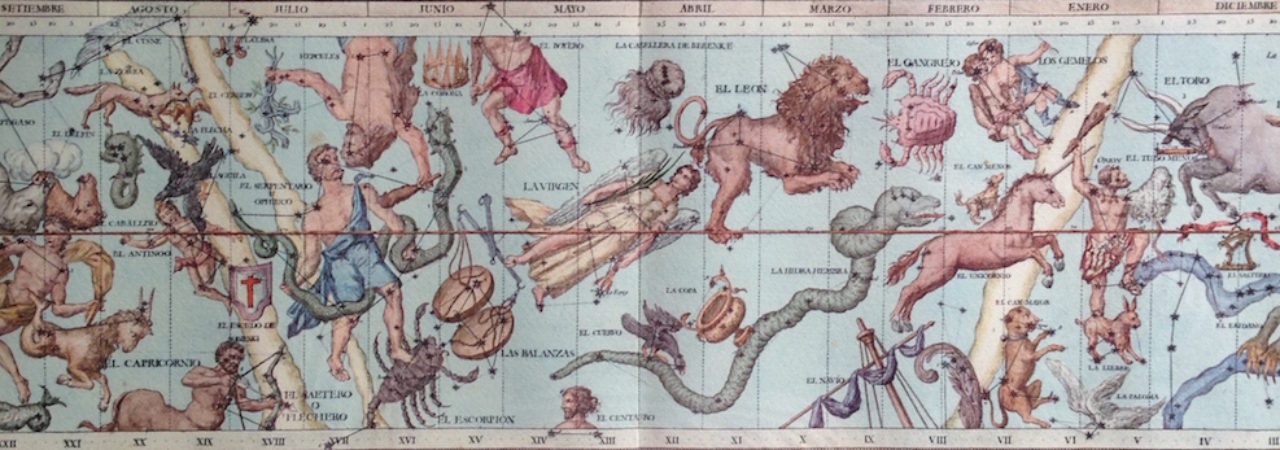

La targa in alluminio a bordo delle sonde star-bound Pioneer 10 e 11 come messaggio di contatto per le altre possibili civiltà interplanetarie.

tratto da:http://www.kuthumadierks.com

Conosci te stesso

“…nell’opera “Alcibiade Primo” di Platone, Socrate afferma alcune cose molto importanti relativamente alla famosa massima “conosci te stesso”, scritta su una colonna del tempio di Delfi:

“Solo chi conosce se stesso è giusto e temperante”;

“Per conoscere noi stessi dobbiamo guardare al divino che è in noi”;

“Solo chi conosce se stesso è giusto e temperante e può governare la Città”.

Socrate nel dialogo con Alcibiade sopra riportato afferma una cosa straordinaria: per governare bene una collettività occorre conoscere se stessi e cioè il lato divino che è in ognuno di noi!”

tratto da:http://digilander.libero.it/vangeli/filosofiainiziatica.htm

La Sirena

“La Sirena”, Giulio Aristide Sartorio, 1893, Torino, GAM, Galleria d?Arte Moderna e Contemporanea

La tulipe

Moi, je suis la tulipe, une fleur de Hollande ;

Et telle est ma beauté, que l’avare Flamand

Paye un de mes oignons plus cher qu’un diamant,

Si mes fonds sont bien purs, si je suis droite et grande.

Mon air est féodal, et, comme une Yolande

Dans sa jupe à longs plis étoffée amplement,

Je porte des blasons peints sur mon vêtement,

Gueules fascé d’argent, or avec pourpre en bande.

Le jardinier divin a filé de ses doigts

Les rayons du soleil et la pourpre des rois

Pour me faire une robe à trame douce et fine.

Nulle fleur du jardin n’égale ma splendeur,

Mais la nature, hélas ! n’a pas versé d’odeur

Dans mon calice fait comme un vase de Chine.

Io sono il tulipano, un fiore d’Olanda

E la mia bellezza è tale che l’avaro fiammingo

Paga uno dei miei bulbi più caro di un diamante

Se il mio fondo è puro e io sono dritto e grande.

Ho un aspetto feudale e come una Jolanda

Nella sua gonna arricchita di pieghe e ornamenti

Io reco sul mio abito blasoni dipinti

Gole fasciate d’argento, o di porpora in bande.

Il giardiniere divino ha filato con le sue dita

I raggi del sole e la porpora dei re

Per fornirmi di una veste a trama dolce e fina.

Non c’è fiore del giardino che eguagli il mio splendore

Ma la natura, ahimé, non ha versato profumo

Nel mio calice fatto come un vaso di Cina.

tratto da:”Poésies nouvelles et inédites”,Théophile Gautier, 1839

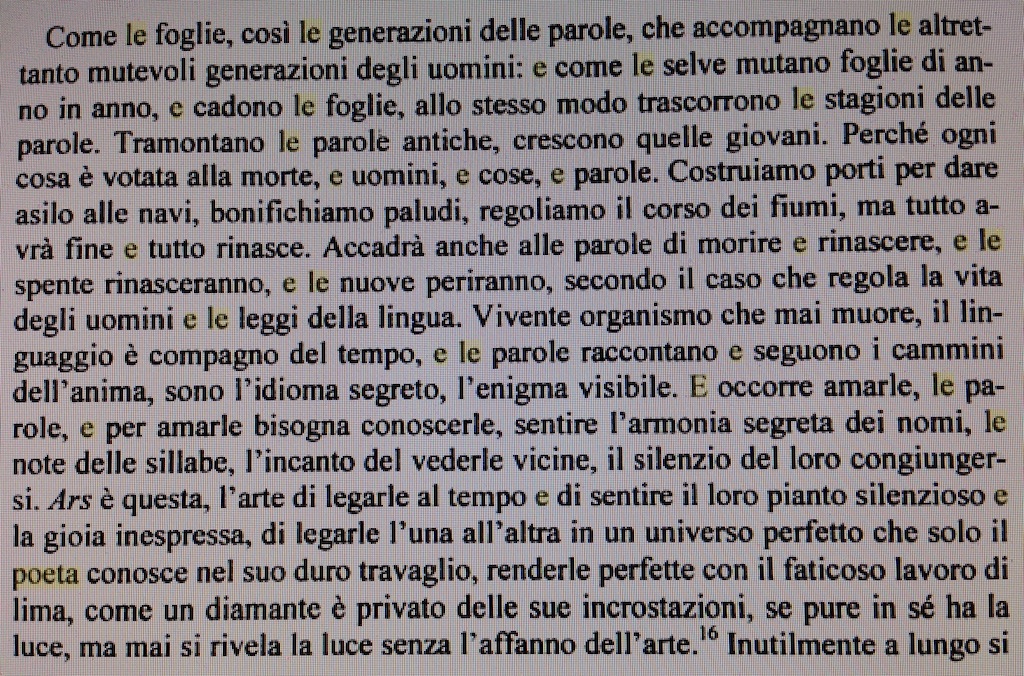

ποίησις poièṡi

poièṡi s. f. [dal gr. ποίησις «il fare, produzione», der. di ποιέω «fare»], letter. – Nel linguaggio filosofico, l’attività dello spirito, il suo carattere creativo.

tratto da:http://www.treccani.it/

Ape su tarassaco

“Ma sapeva il cigno, che il poeta deve farsi ape, succhiare dai fiori della vita tutto il nettare possibile, e trasformarli in dolce miele per gli uomini perduti nel tempo: e anche io ” “Ego apis Matinae more modoque grata carpentis thyma per laborem plurimum cirva nemus uvidique Tiburis ripas operosa parvus carmina fingo.” ; ma io, come è solita fare l’ape quando con fatica immensa sugge il timo a lei gradito nei boschi o presso i freddi ruscelli, con dura fatica compongo i miei versi.Perchè la poesia è un’arte, e a questa arte è necessario dedicare un duraturo travaglio: non basta che alle tue orecchie la musa racconti storie nuove, poi è necessaria la fatica del comporre, mettere insieme le parti in forma perfetta, e imparare le regole della difficile Ποίησις. (poiesis)

tratto da:”Storia della poesia:Le nuove muse:ellenismo e origini della modernità”, Salvatore Lo Bue, ed: Franco Angeli , 2006

brano in latino: “ODI”, IV, vv.27-32,Orazio

Dea Genetrix

“Il diritto paterno al ruolo educativo si affermò all’incirca diecimila anni fa, in corrispondenza con un grande cambiamento della struttura sociale, quando l’uomo, sino ad allora cacciatore o semplice raccoglitore dei prodotti della terra, scopre l’agricoltura. Il primo effetto fu la transizione dal nomadismo alla stabilitas loci , alla stanzialità, che prevedeva l’insediamento permanente in una casa per la famiglia e in un villaggio per la comunità. L’uomo viveva non più di ciò che la terra dava spontaneamente, ma di quanto lui stesso coltivava. E’ in questo contesto che emerge la figura dell‘homo genitor, cioè colui che, con un gesto erotico, la copulazione, produce nella donna un effetto, la nascita, a nove mesi di distanza, di un figlio. Prima di allora, la filiazione era un fenomeno esclusivamente femminile, che prevedeva semmai l’intervento di uno spirito che rendeva fertile, dunque gravida, una donna. ….Ma con l’osservazione che possiamo definire scientifica, certamente favorita dal nuovo contesto agricolo e in particolare da una nuova familiarità con il comportamento degli animali addomesticati e con i loro sistemi di riproduzione, emerge il ruolo dell’uomo come sostituto degli spiriti. E’ naturalmente di grande interesse rilevare come tutto quanto era stato attribuito agli dei venne poi assegnato agli uomini. Prima di questa grande scoperta, che alcuni antropologi attribuiscono alla popolazione dei natufiani, dominava la religione della Dea Madre, la Dea genetrix, portatrice di un sommo potere: senza di lei la società non poteva nemmeno configurarsi. Per un lunghissimo tratto di storia la donna, responsabile della nascita e della crescita dei figli, era stata il vero dominus della società, anche laddove la caccia era attività specifica del maschio e contribuiva a risolvere l’esigenza primaria dell’alimentazione. Una religione della madre ha quindi dominato per molto tempo, ed è soltanto, lo ripeto, con l’invenzione dell’agricoltura che l’uomo assume il ruolo dello spirito fecondatore, per cui egli stesso assurge a divinità, favorendo la nascita della religione del padre e del Dio-Padre, in cui ancora ci troviamo. Presso i Sumeri (che si stabiliscono in Mesopotamia nel 4000 a.c. ) la Dea Madre esiste, e si unisce il primo giorno di primavera con il dio Toro. Nell’antico Egitto, Horus diventa il sommo dio, ma tuttavia permette la presenza di donne nel pantheon egizio, sia pure in dimensione e ruoli minori. Con la religione ebraica, che si innesta su quella egiziana, le divinità femminili scompaiono. Jahvè è il dio solitario, iroso, che impone persino le regole dell’educazione: le Tavole della legge. E’ impressionante seguire il decadimento della figura femminile all’interno del mondo ebraico: la donna viene colpevolizzata per tutti mali del mondo, a cominciare dal peccato originale, un errore solo suo, che ricade sulla prima coppia provocandone la cacciata dall’Eden. E’ da quel momento che tutti nascono peccatori.”

tratto da:” L’educazione (Im)possibile. Orientarsi in una società senza padri”, Vittorino Andreoli. Saggi Rizzoli. gennaio 2014

nell’immagine: Giovanni di Paolo, Creazione e Cacciata dal Paradiso terrestre